糖化が「老化」の原因に

アークレイ株式会社は「健康科学」事業を手がけ、糖尿病検査や血糖値の自己測定、遺伝子検査などの検査機器や試験薬の研究開発・販売・輸入などを手がけ、さらに機能性食品素材の研究開発や販売も行っている。

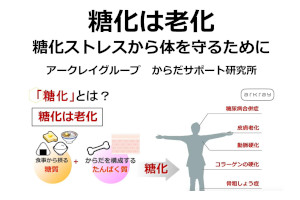

私たちの体を老化させる現象に「酸化」がある。これは体を錆びさせるイメージであるが、同じく老化させる現象に「糖化」がある。これは体を焦げさせるイメージである。

こうした糖化は糖の量が多いほど顕著に起こる。そのため、まず私たちは食事から摂取する糖質の量について気をつける必要がある。

・

|

ちなみにAGEsは喫煙や酸化によっても生成が促される。 AGEsは皮膚の老化(はり・弾力の低下、くすみの原因)、アルツハイマー病(アミロイドβの凝集)、動脈硬化、骨粗鬆症(骨の脆弱化)、糖尿病合併症(網膜症や腎症)などの原因になることもわかってきている。 糖化によりAGEsが過剰に発生すると、さまざまな疾患リスクが高まることが報告されている。特に肌に与える影響は大きく、老尿病の患者はそうでない人に比べ肌弾力が5〜10歳も老化しているといった報告もある。 ペントシジン、体内の糖化の評価の鍵に

AGEsの中でもペントシジンという物質は、体内の糖化について評価する鍵となり、現在は腎症の早期臨床マーカーや骨粗鬆症のマーカーとしても使用されている。

近年は糖化を抑制することを助ける成分に注目が集まっている。

|

|